2. 淮安市第一人民医院分院院部,江苏 淮安 223002;

3. 淮安市第一人民医院分院检验科,江苏 淮安 223002

2. Hospital Department, Huai'an First People's Hospital, Huai'an 223002, China;

3. Department of Laboratory Medicine, Huai'an First People's Hospital, Huai'an 223002, China

世界卫生组织(WHO)在2015年颁布的“抗微生物药物耐药性全球行动计划”中明确指出,优化抗菌药物使用和感染防控是控制耐药的重要策略[1],抗菌药物耐药病原菌已经成为全球重大公共卫生威胁。目前,我国政府和医疗机构高度重视细菌耐药问题,耐药菌感染防控已初见成效[2-4]。国家卫生健康委、工业和信息化部、生态环境部、国家药监局等十三个部门联合发布了《遏制微生物耐药国家行动计划(2022—2025年)》[5](下称《行动计划》),是继2016年的再次文件更新。《行动计划》明确指出,医疗机构要充分利用信息化、人工智能等技术提升监管能力和效率,规范诊治细菌、真菌感染,提升病原学诊断能力, 不断提高抗微生物药物合理应用水平[5]。2021—2022年连续2年国家卫生健康委发布的文件均将“提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率”列为十大国家医疗质量安全改进目标之一[6-7]。

国家卫生健康委医院管理研究所于2021年10月发布的国卫医研函[2021]198号《“提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率”专项行动指导意见的函》(以下简称《指导意见》),文件中首次对发生医院感染的患者“医院感染诊断相关病原学送检率”明确了指标要求。文件发布之前,此项指标无明确统一标准,是“提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率”目标相关的薄弱环节和关键点。在当前多重耐药菌医院感染逐渐引起重视的形势下[8],提高“医院感染诊断相关病原学送检率”对明确医院感染管理行业改进方向,推动抗菌药物合理应用,多重耐药菌管理尤为重要。笔者所在医院作为一个二级综合医院,自2015年即开始由感染管理科牵头开展“提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率”管理工作,多年来也一直坚持进行医院感染诊断病例的病原学送检,每年的医院感染病例相关病原学送检率为60%~80%,尚未达到《指导意见》要求的≥90%。2021年10月开始,医院利用现有的杏林院感监测信息系统,根据《指导意见》文件相关要求进行干预和改进,取得明显成效,现总结如下。

1 对象与方法 1.1 研究对象选取2021年1月—2022年12月某二级综合医院的所有住院患者中上报的医院感染病例作为研究对象,2021年为干预前组,2022为干预后组。研究对象纳入标准按照2002年发布的《医院感染诊断标准(试行)》判别的医院感染诊断病例,大部分由杏林院感监测信息系统每日预警产生,少部分由临床医务人员主动上报,感染管理科专职人员监测处理。

1.2 研究方法按照《指导意见》,“医院感染诊断相关病原学送检”定义指住院期间诊断为医院感染病例的患者,开具《常见病原学检验相关项目目录》(附件2)中微生物培养及药敏试验,显微镜检查,免疫学检测,以及分子快速诊断检验项目并完成标本采集。感染管理专职人员每日实时监测杏林院感监测信息系统预警病例,及时沟通确认医院感染诊断,查看和督促临床医务人员的后续送检工作;与杏林院感监测信息系统工程师、信息科工作人员沟通后台抓取数据来源,以住院期间感染部位的特定病原体及《指导意见》要求的检验项目为统一、合理、有效的标准,医院感染诊断应与病原学诊断保持一致性。对因杏林院感监测信息系统缺陷造成的不合格病例自行修改说明后,作为合格病例处理。

1.2.1 明确医院感染诊断相关病原学送检项目《指导意见》附件2《常见病原学检验相关项目目录》中,对医院感染诊断相关病原学送检项目做了详细说明:微生物培养及药敏试验、显微镜检查、免疫学检测,以及分子快速诊断检验项目。杏林院感监测信息系统参照这个目录抓取数据。相关标志物如降钙素原(PCT)、白介素-6(IL-6)、真菌1-3-β-D葡萄糖试验(G试验)、半乳糖甘露醇聚糖抗原试验(GM试验)等检验项目未纳入医院感染诊断相关病原学送检率的检验项目,只能作为抗菌药物治疗前病原学送检率的检验项目。一方面,感染管理科与检验科对照《指导意见》的《常见病原学检验相关项目目录》,对本医疗机构现有的已开展检验项目整理汇总,形成本院的《病原学检验相关项目目录》,以颜色区分不同适用范围,指导临床区分和应用于“住院患者抗菌药物使用前病原微生物送检”“医院感染诊断相关病原学检验”;另外一方面,感管科根据《医院感染诊断标准(试行)》的感染部位,与本院的《病原学检验相关项目目录》相结合,制订常见的不同感染部位相对应的特定病原体检验项目,形成《我院医院感染诊断对应相关病原学送检项目》。两个目录均上传至医院内网感染管理科内容中,以便临床医务人员随时查询,日常工作中可根据目录指导临床医务人员发现医院感染病例,选择合适、有效的相应部位病原学检验项目。

1.2.2 明确医院感染诊断相关病原学送检时间“医院感染诊断相关病原学送检”是基于循证依据,为医院感染诊断提供病原学依据,明确感染的病原菌,并通过药敏试验为合理使用抗菌药物提供依据。根据其定义和相关说明,只能明确其送检时间应是住院期间,但是文件没有和抗菌药物相关的送检率要求(使用抗菌药物前)一样明确具体有效时间,因此,我院目前执行的送检时间判定标准为信息系统认定的患者住院时间,即“入院日期时间”到“出院日期时间”之间,而不是更加合理的感染发生时或发生后的标本送检时间。但实际工作中,感染管理专职人员在监测到医院感染病例时,会督促和指导临床医生立即选择合适的检验项目送检。

1.2.3 规范标本采集与送检指导和要求临床医务人员根据患者感染部位规范采集相应标本及时送检,为保证送检标本合格率100%,对于不合格的标本由检验科退回重新送检,并记录,定期反馈感染管理科,感染管理科对标本合格率较低的诊疗组和科室给予反馈通报,不断提高标本合格率;同时联合医务科、药材科,建议和督查医生针对药物敏感试验结果及时、合理调整抗菌药物。

1.2.4 确定医院感染诊断相关病原学送检率合格标准与计算方法《指导意见》的改进目标中明确“发生医院感染的患者,医院感染诊断相关病原学送检率不低于90%”;附件1相关改进目标计算公式中,医院感染诊断相关病原学送检率=完成医院感染诊断相关病原学送检的病例数/同期发生医院感染病例总数×100%。按月进行统计和考核。

1.2.5 宣传培训《指导意见》出台以后,感染管理科利用院周会、网络人员例会、微信群等宣传和培训《指导意见》《病原学检验相关项目目录》《我院医院感染诊断对应相关病原学送检项目》等内容,使相关职能部门如医务科、护理部、药材科、信息科等科室和临床医务人员迅速了解相关政策及标准,并积极主动与职能部门相关人员、临床各诊疗组医生一对一当面沟通,积极配合感染管理科落实送检工作。

1.2.6 多部门合作医院建立各部门协同推进工作的机制,在既往医院抗菌药物管理领导小组与抗菌药物使用前病原微生物送检工作制度的基础上,按照《指导意见》进一步明确各部门职责。由感染管理科牵头,负责落实专项改进行动,细化相关工作制度及考核细则,协调相关部门工作。医务科、药材科主要负责抗菌药物管理工作,与感染管理科共同督查、引导临床合理应用抗菌药物。检验科负责临床微生物检验标本的质量控制流程规范,协助感染管理科指导临床正确、及时采集合适的标本,及时反馈,满足临床合理用药需求。信息办为专项改进行动提供必要的信息系统支持,协助感染管理科落实信息化管理,实现病原学送检的实时监测、预警,保障工作效率和数据质量。

1.2.7 考核奖惩2021年10月《指导意见》出台以后,感染管理科迅速制订相关考核细则,要求每一个科室和诊疗组完成目标值(≥90%)。2021年11—12月份作为缓冲期,与科室和诊疗组加强沟通交流,对不合格的病例予以通报,但不进行绩效考核,自2022年1月开始对每例不合格病例进行绩效考核,合格率纳入科室的每月考核积分,有力推动了送检工作。

1.3 统计学方法应用SPSS 23.0统计软件进行分析,定性资料使用率、构成比表示,比较采用χ2检验,确定检验标准α=0.05。

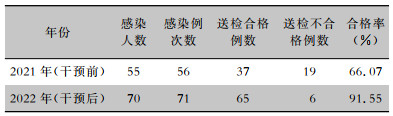

2 结果 2.1 干预前后医院感染诊断相关病原学送检率比较干预后,2022年医院感染诊断相关病原学送检率(91.55%)高于2021年干预前(66.07%),差异有统计学意义(χ2=12.85,P < 0.01)。见表 1。

| 表 1 干预前后医院感染诊断相关病原学送检率比较 Table 1 Comparison of pathogenic detection rates related to HAI diagnosis before and after intervention |

|

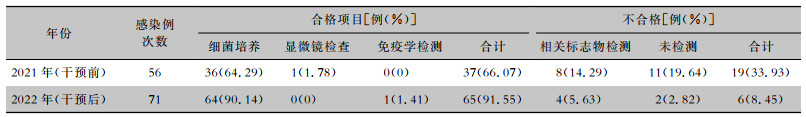

干预后医院感染诊断相关病原学送检项目细菌培养送检率从2021年的64.29%提高至2022年的90.14%。见表 2。

| 表 2 2021—2022年医院感染诊断相关病原学送检项目分类情况 Table 2 Classification of pathogenic detection items related to HAI diagnosis from 2021 to 2022 |

|

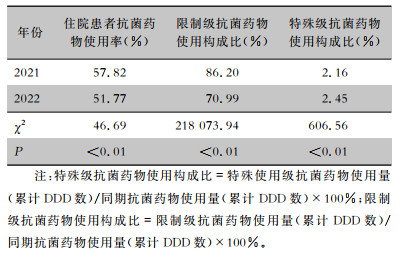

实施干预改进措施后,医院住院患者抗菌药物使用率,限制级、特殊级抗菌药物使用构成比比较,差异均有统计学意义(均P < 0.01)。见表 3。

| 表 3 2021—2022年医院住院患者各级别抗菌药物使用情况比较 Table 3 Comparison of the usage of antimicrobials with different grades among hospitalized patients from 2021 to 2022 |

|

2021年10月《指导意见》出台前,医院未实施针对性干预改进措施,既往每年的医院感染病例相关病原学送检率为60%~80%;实施改进措施后数据明显提升,2022年送检率达91.55%,已符合规范要求的≥90%。2021—2022年医院住院患者抗菌药物使用率、限制级、特殊使用级使用构成比比较,差异均有统计学意义,但这些数据变化的影响因素较多,涉及抗菌药物管理的多方面工作,是否与干预有关需要进一步验证其关联程度。

3.2 送检项目方面2002年发布的《医院感染诊断标准(试行)》大部分是有明确的感染部位,可以通过病原学诊断出特定病原体,但各医疗机构实验室条件不一,可以提供的符合国家文件相关要求的送检项目存在很大差异,而医院感染的复杂性对病原学的快速及精确检测提出了更高的要求[9]。对于部分特殊医院感染,特别在基层医院实验室条件不够的情况下,病原学检测项目偏少,如带状疱疹病原学诊断相对较难,腹腔内组织感染如没有进行手术或穿刺等操作亦不易有相应病原学标本。如何因地制宜,充分利用本单位的实验室现有条件,尽可能地规范采集合格标本是对感染控制专职人员综合能力的挑战。笔者所在医院原为基层医疗机构,2020年才升级为二级综合医院,微生物室条件较为简陋,《指导意见》附件中要求的医院感染诊断相关病原学送检项目“微生物培养及药敏试验、显微镜检查、免疫学检测”只能够执行部分项目,没有开展“分子快速诊断检验”项目。感染管理科在日常工作中根据医院检验能力,督促临床科室尽量开展特定性病原体检测项目,本文统计数据显示医院感染诊断相关病原学送检多为直接病原学检查如细菌培养项目,统计时按照《指导意见》附件要求,对相关标志物如PCT、IL-6等检验项目虽列入统计范围但作为不合格项目计算,对患者既检测有效项目又检测相关标志物项目的只统计有效项目。基于不同等级医院的微生物室检测能力的差别,如何建立不同等级医院、不同条件实验室的医院感染诊断相关病原学送检率标准还需要继续研究和落实。

3.3 送检时间方面从理论上说医院感染诊断相关病原学送检的送检时间是与当次医院感染有关的送检项目都应该纳入合格统计范围,但实际工作中信息系统很难判断,目前医院使用的杏林院感监测信息系统对此设定标准为患者住院时间,即“入院日期时间”到“出院日期时间”之间,标本送检时间与感染时间的相关性无法体现,甚至出现医院感染发生前多日病原学送检项目系统仍判定为有效送检,需要人工修改和督查。如何判定送检有效时间需要感染控制人员与信息工程师进一步的探索和确认。

3.4 院感监测信息系统的部分相关标准核定问题医院感染实时检测信息系统已经越来越广泛地应用于医院感染管理工作中,对提升医院感染管理工作的能力及效率起到了显著效果[10-11],与人工处理相比优势明显[12],但也同时带来了一些新的问题。笔者所在医院使用的是杏林院感监测信息系统,其监测过程中发现多处不合理现象,与系统工程师多次沟通,了解到亦有三级甲等医院的感染控制老师提出相似的各种意见,但目前条件无法改善,仍需要信息系统工作人员进一步研发。(1)目前杏林院感监测信息系统使用的报表数据为医院感染人次和送检人次,而《指导意见》明确其计算公式为例次;(2)本文中3.2讨论的标本送检时间与感染时间的相关性无法体现;(3)医院感染部位与病原学标本不能对应的问题,医院2022年就发现有皮肤感染患者检查流感病毒和支原体但系统判定为合格,医院感染诊断与病原学诊断无法保持一致性,此问题目前系统尚未解决;(4)如手术部位感染因涉及时间较长,会出现患者因手术部位感染第二次住院,但系统上报时与首次住院的手术相关联,首次住院时无手术部位感染症状因此无病原学检查,第二次入院即进行特定的病原体检测,合理且有效,但系统无法判定,只能作为不合格统计,需要手工修改。

3.5 多部门合作加强与临床医生、护理人员的有效沟通,及时送检,有效送检,真正使病原学送检帮助临床有效控制医院感染是最终目的。充分了解每一份病例尤为重要,感染管理科专职人员对医院诊断标准的把控、检验项目针对性的掌握、与临床沟通的有效性、指导临床的权威性在每一个送检环节中都起到不可忽视的作用,因此,不断学习相关知识和技能,加强对专职人员系统性的培训及医院感染管理工作的指导,提高专职人员的综合能力是至关重要的[13-16]。此外,感染控制人员、实验室人员和临床医务人员的持续有效的合作可促进信息交流,提高该指标与实际情况的符合程度,建立和完善医务科、护理部、药材科、信息科等多部门的有效沟通与联合督查机制是提高医院感染诊断相关病原学送检率必须的[17-18],在实践中进一步完善多部门协同推进工作机制还需要多方面共同的努力。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

| [1] |

World Health Organization. Global action plan on antimicro-bial resistance[EB/OL]. (2016-01-01)[2023-05-10]. https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763.

|

| [2] |

杨启文, 吴安华, 胡必杰, 等. 临床重要耐药菌感染传播防控策略专家共识[J]. 中国感染控制杂志, 2021, 20(1): 1-14. Yang QW, Wu AH, Hu BJ, et al. Expert consensus on strategies for the prevention and control of spread of clinically important antimicrobial-resistant organisms[J]. Chinese Journal of Infection Control, 2021, 20(1): 1-14. |

| [3] |

全国细菌耐药监测网. 全国细菌耐药监测网2014—2019年不同等级医院细菌耐药监测报告[J]. 中国感染控制杂志, 2021, 20(2): 95-111. China Antimicrobial Resistance Surveillance System. Surveillance on antimicrobial resistance of bacteria in different levels of hospitals: surveillance report from China Antimicrobial Resistance Surveillance System in 2014-2019[J]. Chinese Journal of Infection Control, 2021, 20(2): 95-111. |

| [4] |

全国细菌耐药监测网. 全国细菌耐药监测网2014—2019年细菌耐药性监测报告[J]. 中国感染控制杂志, 2021, 20(1): 15-30. China Antimicrobial Resistance Surveillance System. Antimicrobial resistance of bacteria: surveillance report from China Antimicrobial Resistance Surveillance System in 2014-2019[J]. Chinese Journal of Infection Control, 2021, 20(1): 15-30. |

| [5] |

中华人民共和国国家卫生健康委员会医政医管局. 关于印发遏制微生物耐药国家行动计划(2022—2025年)的通知: 国卫医函〔2022〕185号[EB/OL]. (2022-10-28)[2023-05-10]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/202210/2875ad7e2b2e46a2a672240ed9ee750f.shtml. Medical administration of the State Health Commission of the People's Republic of China. Circular on the issuance of the National Action Plan to combat microbial resistance (2022-2025), AXA Medical Letter[2022] No. 185[EB/OL]. (2022-10-28)[2023-05-10]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/202210/2875ad7e2b2e46a2a672240ed9ee750f.shtml. |

| [6] |

中华人民共和国国家卫生健康委员会医政医管局. 国家卫生健康委办公厅关于印发2021年国家医疗质量安全改进目标的通知: 国卫办医函〔2021〕76号[EB/OL]. (2021-02-20)[2023-05-10]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7657/202102/8c53313663284a7ba146648509538ee2.shtml. Medical administration of the State Health Commission of the People's Republic of China. Notice on the publication of the national targets for improving the quality and safety of medical 2021: AXA's letter[2021] No. 76[EB/OL]. (2021-02-20)[2023-05-10]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7657/202102/8c53313663284a7ba146648509538ee2.shtml. |

| [7] |

中华人民共和国国家卫生健康委员会医政医管局. 国家卫生健康委办公厅关于印发2022年国家医疗质量安全改进目标的通知: 国卫办医函〔2022〕58号[EB/OL]. (2022-03-02)[2023-05-10]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3585/202203/ffed3474b1884058841a07c144ad094e.shtml. Medical administration of the State Health Commission of the People's Republic of China. Notice on the publication of the national targets for improving the quality and safety of medical 2022: AXA's letter[2022] No. 58[EB/OL]. (2022-03-02)[2023-05-10]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3585/202203/ffed3474b1884058841a07c144ad094e.shtml. |

| [8] |

章琦, 李宝珍, 郑雪梅, 等. 2000—2020年中国多重耐药菌研究热点的可视化分析[J]. 中国全科医学, 2022, 25(24): 2960-2964. Zhang Q, Li BZ, Zheng XM, et al. Research hotspots of multidrug-resistant organisms in China from 2000 to 2020: a visualization analysis[J]. Chinese General Practice, 2022, 25(24): 2960-2964. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2021.02.081 |

| [9] |

李思云. 宏基因二代测序技术在诊断不明原因肺部感染中应用价值的研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2020: 000461. Li SY. Research on the application value of metagenomic next-generation sequencing in diagnosing unexplained pulmonary infection[D]. Nanchang: Nanchang University, 2020: 000461. |

| [10] |

杨玉婵. 信息化监控在医院感染管理中的应用[J]. 信息与电脑, 2020, 32(11): 204-207. Yang YC. Application of information monitoring in hospital infection management[J]. China Computer & Communication, 2020, 32(11): 204-207. DOI:10.3969/j.issn.1003-9767.2020.11.066 |

| [11] |

吴晓琴, 廖书娟, 阚红侠, 等. 多重耐药菌感染信息化透明监管干预模式的效果[J]. 中国感染控制杂志, 2021, 20(8): 704-710. Wu XQ, Liao SJ, Kan HX, et al. Effect of information-based transparent supervision intervention model on multidrug-resistant organism infection[J]. Chinese Journal of Infection Control, 2021, 20(8): 704-710. |

| [12] |

李占结, 张卫红, 张永祥, 等. 医院感染信息系统应用效果的多中心研究[J]. 中华医院感染学杂志, 2019, 29(12): 1860-1866. Li ZJ, Zhang WH, Zhang YX, et al. Multi-center study on the application effect of nosocomial infection information system[J]. Chinese Journal of Nosocomiology, 2019, 29(12): 1860-1866. |

| [13] |

孟文. 医院感染管理专业人员培训的SWOT分析及对策研究[J]. 继续医学教育, 2022, 36(7): 97-100. Meng W. SWOT analysis and strategy research on the training of hospital infection management professionals[J]. Continuing Medical Education, 2022, 36(7): 97-100. |

| [14] |

毛秋云, 张玲, 刘洁, 等. 基层医疗机构医院感染管理专职队伍现状及建设模式探讨[J]. 社区医学杂志, 2021, 19(21): 1303-1306. Mao QY, Zhang L, Liu J, et al. Discussion on the current situation and construction mode of full-time staff healthcare-asso-ciated infection management in primary medical institutions[J]. Journal of Community Medicine, 2021, 19(21): 1303-1306. |

| [15] |

史兰萍, 李阳. 江苏省医院感染专职人员现状及科研能力调查[J]. 江苏卫生事业管理, 2021, 32(10): 1272-1275. Shi LP, Li Y. Investigation on the status quo and scientific research capabilities of healthcare associated infection professionals in Jiangsu Province[J]. Jiangsu Health System Mana-gement, 2021, 32(10): 1272-1275. |

| [16] |

侯玉娟, 李运红, 陈婷, 等. 以胜任力为导向的基层感染预防与控制专职人员岗位培训实践及效果[J]. 中国感染控制杂志, 2023, 22(3): 339-345. Hou YJ, Li YH, Chen T, et al. Practice and effect of competency-oriented on-the-job training for infection prevention and control full-time staff in basic-level hospitals[J]. Chinese Journal of Infection Control, 2023, 22(3): 339-345. |

| [17] |

吴浩, 房华, 汪瑞忠, 等. 抗菌药物管理协作干预改进抗菌药物使用前微生物标本送检[J]. 诊断学理论与实践, 2019, 18(1): 93-97. Wu H, Fang H, Wang RZ, et al. Antimicrobial stewardship enhancing the submission rate of microbiological specimens before therapeutic use of antimicrobial agents[J]. Journal of Diagnostics Concepts & Practice, 2019, 18(1): 93-97. |

| [18] |

徐丽华, 任霄剑, 张婷, 等. 多部门协作管理模式在提高血培养标本送检率及送检质量中的应用[J]. 中国感染控制杂志, 2020, 19(4): 360-364. Xu LH, Ren XJ, Zhang T, et al. Application of multi-sector cooperation in improving submission rate and quality of blood culture specimens[J]. Chinese Journal of Infection Control, 2020, 19(4): 360-364. |