根据2017年《中医针刺类技术相关性感染预防与控制指南(试行)》,中医针刺类技术包括毫针技术、耳针、三菱针、皮内针、皮肤针等类别,中医针刺类操作具有疗效明显、操作简单、经济安全、适用范围广等优点,也是中医院最常见的中医诊疗操作之一[1-2]。随着血液传播性疾病感染者的增多,医务人员在针刺类技术操作过程中发生针刺伤后感染的风险随之升高[3]。本研究回顾性调查某三甲中医院医务人员,对其在过去3年内针灸针职业暴露的发生情况进行统计及分析,探讨针灸针职业暴露发生的现状,提出降低针灸针职业暴露的针对性措施,以保障中医院医务人员职业安全与健康。

1 对象与方法 1.1 研究对象某三甲中医院由两个院部组成,目前有编制床位2 500张,实际使用床位2 848张,现有在岗职工4 000余人。选取其中一个院部涉及针灸针操作的针灸科、治未病中心、康复科、脑病科、呼吸科、疼痛科、中医经典科、骨科等共计27个临床科室的医务人员作为研究对象。

1.2 研究方法采用自制的《中医院医务人员针灸针职业暴露调查问卷》,以2022年2月23日为调查日,对研究对象近3年内针灸针锐器伤的发生状况进行回顾性调查,实际操作针灸的医务人员(本院医生/技师)、工作中可能接触针灸针的医务人员(护士、规培生、实习生、进修生、其他人员)均参与调查。

1.3 调查内容调查内容包括基本资料、锐器伤发生情况及发生后的处理三个方面。基本资料主要包括性别、年龄、工作年限、职业类别等内容;锐器伤发生情况包括近3年内发生针刺伤次数、发生针刺伤的针灸针类别、发生针刺伤时所在科室及所在地点、发生针刺伤的过程及原因;发生后的处理包括局部是否遵循标准规范操作及是否及时上报。

1.4 统计学方法应用SPSS 22.0软件进行统计分析,计数资料采用例(%)表示,采用χ2检验进行比较,P≤0.05为差异有统计学意义。

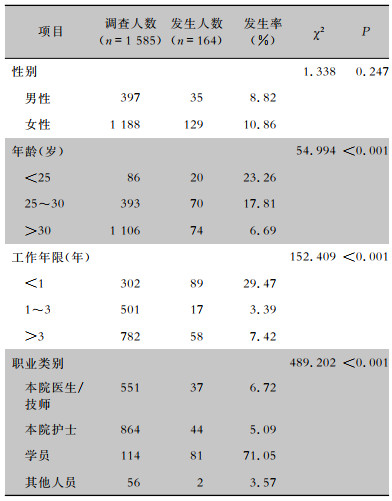

2 结果 2.1 基本情况本次调查共涉及27个临床科室1 585名医务人员,经科室负责人协助并询问医务人员近3年是否发生过针灸针职业暴露后,再予以发放问卷,共发放问卷170份,回收有效问卷164份,有效回收率96.47%。针灸针职业暴露发生率为10.35%(164/1 585);不同性别医务人员职业暴露发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),不同年龄、工作年限、职业类别的医务人员职业暴露发生率比较,差异均具有统计学意义(均P<0.001)。发生针灸针职业暴露的主要为学员(包括实习生、进修生及规培生)、<25岁、工作年限1年以内的医务人员。见表 1。

| 表 1 某三甲中医院针灸针职业暴露调查医务人员基本情况 Table 1 Basic information of HCWs with occupational exposure to acupuncture needles in a tertiary first-class traditional Chinese medicine hospital |

|

本次调查的1 585名医务人员中,针灸针锐器伤发生次数及占比分别为发生1次131名(79.88%)、2次17名(10.37%)、3~5次10名(6.09%)、>5次6名(3.66%)。

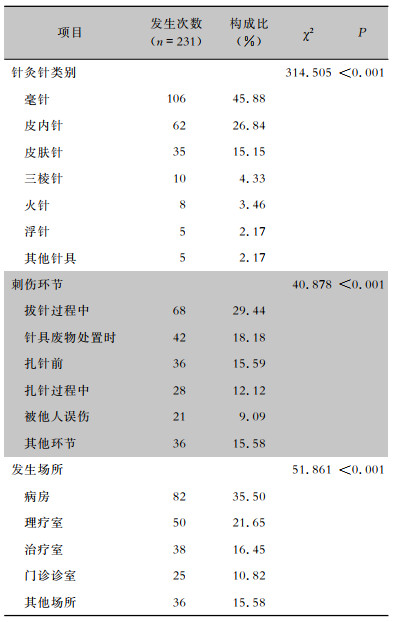

在231次锐器伤中,涉及的具体针灸针类别位于前3位的依次为毫针(45.88%)、皮内针(26.84%)及皮肤针(15.15%);发生的刺伤环节主要是拔针过程中(29.44%)、针具废物处置时(18.18%)、扎针前(15.59%);发生针灸针职业暴露最多的场所是病房(35.50%),其次是理疗室(21.65%)和治疗室(16.45%)。见表 2。

| 表 2 针灸针锐器伤发生时针具类别、刺伤环节、发生场所分布 Table 2 Distribution of needle types, occasions and locations of acupuncture needle injuries |

|

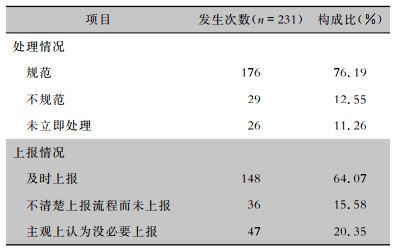

发生针灸针职业暴露后,伤口局部处理措施遵循“一挤、二冲、三消毒,必要时包扎”原则规范处理的176次,占76.19%;231次针灸针锐器伤案例中,及时上报148次,上报率为64.07%。见表 3。

| 表 3 针灸针锐器伤发生后规范处理及上报情况 Table 3 Standardized treatment and reporting after puncture needle injuries |

|

本次调查显示医务人员针灸针职业暴露发生率为10.35%。针灸针作为临床治疗的一种辅助手段应用广泛;医务人员工作时间长、压力大,职业防护意识较差,防护设备配置不到位,管理体系及培训体系不完善等因素均可能造成针灸针职业暴露的发生。研究[4-5]表明,医务人员在血源性职业暴露后极易产生强烈情绪,巨大的心理压力,甚至产生心理障碍。

本次调查中,学员、<25岁、工作年限1年以内的医务人员是发生针灸针职业暴露的高危人群。不同工作类别中,学员的针灸针职业暴露发生率最高,为71.05%,可能是由于学员在职业初期侧重医学知识的学习,普遍存在自我防护意识差, 对职业暴露危害认识淡漠等。此外,还可能与学员尤其是实习生操作不熟练,加上带教老师“放手又放眼”,未及时指导提醒有关。工作年限1年以内的医务人员针灸针职业暴露发生率最高,为29.47%,可能是因为此类人群工作年限短,工作经验不足,且在医院中承担较多的医疗工作任务,职业防护意识不足,与相关研究[6-7]结果一致。本次研究中发生针灸针锐器伤次数为1次的占79.88%,有20.12%的工作人员针刺伤次数>1次,甚至有3.66%的医务人员超过5次,这可能与部分工作人员未充分意识到针灸针刺伤可能带来的风险,甚至认为其不如其他类型针刺伤风险大有关。

该研究中毫针导致针灸针职业暴露次数最多,占45.88%,与毫针在该院各临床科室应用最多、尺寸细小、操作存在一定难度等有关。刺伤环节中针灸针拔针环节导致的职业暴露发生次数最多,占29.44%,可能与部分中医医生在拔下针灸针后未立即将针具丢入锐器盒、拔针操作不规范、拔针过程中注意力分散及拔针过程中患者突发的肢体移动等有关。其次,针具废物处置也是造成针刺伤的主要环节,占18.18%。针灸针细长,部分医生在处置针具时远距离扔针具入锐器盒,针具未准确扔入,反而回弹或掉在地上再次拾捡,增加刺伤风险。另外,部分患者在针灸针治疗时使用电针,医务人员在拔针后未及时取下电针夹上的针具,导致其他工作人员再次使用时不慎被遗留在电针夹上的针刺伤也是较常见的原因,占15.59%。针灸针刺伤发生场所提示病房、理疗室及治疗室是亟待加强整顿和培训的场所,与夏晨等[8]研究结果一致,本次调查显示上述3个场所发生职业暴露的次数占73.59%。

针灸针职业暴露处置需参照2009年卫生部发布的《血源性病原体职业接触防护导则》规范进行。本次调查显示,76.19%的医务人员按照规范进行处置,12.55%未按照该规范处理,另外11.26%的医务人员未立即处理。上报情况中,64.07%的医务人员表示发生针灸针刺伤后及时上报感染控制科,15.58%因不清楚上报流程而选择不上报,20.35%认为没必要上报。少报、漏报情况较严重[9],这可能与暴露者自身职业安全防护意识差、存在侥幸心理有关,也反映出医院及科室应进一步加强职业暴露培训。研究[10-11]指出,少报、漏报是增加锐器伤暴露的危险因素之一,一旦发生血源性职业暴露,暴露者未及时进行伤口局部处理,未根据暴露源进行相关病原体的预防和处置,很大程度上增加了职业暴露后的感染风险。另有研究[12]指出,医务人员漏报的原因可能与对工作的不安全感、对职业暴露发生后处理及费用报销流程不清楚、时间紧张和工作压力大等有关。

本研究也存在一些局限:首先,本研究属于回顾性问卷调查,存在回忆偏倚、匿名问卷调查追踪较难等问题;其次,本调查只调查了该院的其中一个院部,可能由于科室分布等原因存在一定偏倚。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

| [1] |

钱虹. 基于调神健脾法针灸治疗顽固性失眠验案2则[J]. 江苏中医药, 2022, 54(3): 60-62. Qian H. Application of Tiaoshen Jianpi acupuncture and moxibustion in 2 refractory insomnia patients[J]. Jiangsu Journal of Traditional Chinese Medicine, 2022, 54(3): 60-62. |

| [2] |

Li RZ, Xu ZD, Li YK, et al. Effect of acupuncture combined with early rehabilitation training on postoperative dysfunction and quality of life of patients undergoing total knee arthroplasty[J]. Am J Transl Res, 2021, 13(6): 6407-6414. |

| [3] |

李好, 吴超贤, 杨平平. 医务人员血源性职业暴露的风险因素分析与干预[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2022, 40(1): 53-56. Li H, Wu CX, Yang PP. Risk factors analysis and intervention of blood-borne occupational exposure in medical staff[J]. Chinese Journal of Industrial Hygiene and Occupational Diseases, 2022, 40(1): 53-56. |

| [4] |

孙继伟, 韩瑜, 白华羽, 等. 医务人员血源性传染病职业暴露后心理应激反应的纵向研究[J]. 中国心理卫生杂志, 2017, 31(3): 190-194. Sun JW, Han Y, Bai HY, et al. Psychological stress reactions of occupational exposure to blood-borne infectious pathogens among medical staff: a longitudinal study[J]. Chinese Mental Health Journal, 2017, 31(3): 190-194. DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2017.03.003 |

| [5] |

李海波, 张俏, 翁双凤, 等. "知信行控修"管理新模式在预防医务人员血源性职业暴露中的应用[J]. 中国健康教育, 2019, 35(5): 474-476. Li HB, Zhang Q, Weng SF, et al. Application of the new management mode "knowledge, attitude, practice, quality control, revise" in the prevention of bloodborne occupational exposure of medical staff[J]. Chinese Journal of Health Education, 2019, 35(5): 474-476. |

| [6] |

栗昊, 张锦, 郭继强, 等. 某医院医务人员血源性职业暴露影响因素分析[J]. 护理研究, 2022, 36(3): 495-500. Li H, Zhang J, Guo JQ, et al. Influencing factors analysis of blood-borne occupational exposure of medical staff[J]. Chinese Nursing Research, 2022, 36(3): 495-500. |

| [7] |

陈英, 冷羽, 王艺瑾, 等. 护理实习生的职业暴露、职业防护现状调查分析[J]. 内科, 2021, 16(1): 18-21. Chen Y, Leng Y, Wang YJ, et al. Current situation of occupational exposure and occupational protection of nursing interns: an investigation and analysis[J]. Internal Medicine, 2021, 16(1): 18-21. |

| [8] |

夏晨, 张毅, 许馨怡, 等. 包头市某三级医院医务人员职业暴露调查分析[J]. 包头医学院学报, 2021, 37(12): 82-85. Xia C, Zhang Y, Xu XY, et al. Investigation and analysis of medical staffs' occupational exposure in a tertiary hospital in Baotou[J]. Journal of Baotou Medical College, 2021, 37(12): 82-85. |

| [9] |

Zhang XJ, Chen Y, Li Y, et al. Needlestick and sharps injuries among nursing students in Nanjing, China[J]. Workplace Health Saf, 2018, 66(6): 276-284. |

| [10] |

卢幸芝, 叶燕华, 卫肖云. PDCA在医务人员血源性职业暴露漏报管理中的应用[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2021, 42(12): 1047-1049. Lu XZ, Ye YH, Wei XY. Application of PDCA in the management of medical staff missing report of blood borne occupational exposure[J]. Journal of Qiqihar Medical University, 2021, 42(12): 1047-1049. |

| [11] |

田珈宁, 冯海霞, 张朝丽, 等. 1 026名医务人员职业暴露漏报现状分析及对策[J]. 中国急救医学, 2017, 37(z2): 111-113. Tian JN, Feng HX, Zhang CL, et al. Current analysis and countermeasures of 1026 medical staff missing report of occupational exposure[J]. Chinese Journal of Critical Care Medicine, 2017, 37(z2): 111-113. |

| [12] |

张浩军, 张映华, 蔡玲, 等. 西部地区医务人员锐器伤发生现状与原因分析[J]. 中华医院感染学杂志, 2018, 28(18): 2876-2880. Zhang HJ, Zhang YH, Cai L, et al. Current status and causes of sharp injuries among health care workers in hospitals of western areas[J]. Chinese Journal of Nosocomiology, 2018, 28(18): 2876-2880. |