乳腺癌是妇女常见恶性肿瘤。近年来,我国乳腺癌发病率呈逐年上升趋势,其发病率已居我国女性恶性肿瘤的首位,占全身恶性肿瘤的7%~10%[1],其治疗手段以手术治疗为主,并辅助进行化学治疗(化疗)。乳腺手术切口属于Ⅰ类切口,其术后手术部位感染(surgical site infection, SSI)一直受到关注。某院通过长期的乳腺手术SSI监测,历经不同的防控阶段,根据不同时期的感染特点及风险因素进行防控,将乳腺手术SSI发生率控制在较低水平,现将感染防控策略与效果分析报告如下。

1 对象与方法 1.1 调查对象2007年12月—2019年12月所有入住某三级甲等综合性教学医院普通外科进行乳腺癌手术患者。

1.2 调查方法2007年12月—2008年6月采用前瞻性监测方法,2008年3—6月持续关注患者切口变化和防控措施的执行情况;2008年7月—2019年12月采用目标性监测方法,即在前瞻性监测的基础上,常规记录手术患者基本信息、手术资料、危险因素、切口变化等,关注防控措施的执行情况并定期反馈。对上述两时段发生的4次SSI发生率升高原因进行深入调查与分析,即对所有感染相关环节进行梳理,对危险因素进行分析,最终根据统计学结果,结合感染特点,确定当次关键的危险因素,从而采取针对性的防控措施,具体防控策略见表 1。

| 表 1 不同时期乳腺手术SSI原因及防控措施 Table 1 Causes as well as prevention and control measures of SSI in breast surgery during different periods |

|

依据卫生部2001年颁布的《医院感染诊断标准(试行)》[2]进行诊断。

1.4 统计分析数据录入EXCEL表,应用SPSS 11.5进行分析,计数资料以频数和百分比进行统计描述,率的比较采用卡方检验,P≤0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果 2.1 基本情况2007年12月—2019年12月共监测乳腺手术4 951例,发生SSI 81例,感染率为1.64%。

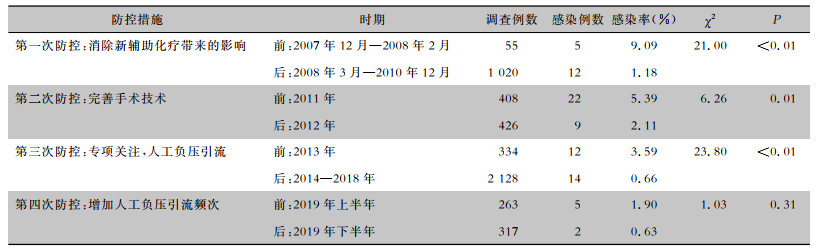

2.2 防控措施对降低SSI发生率的效果分析2007年12月—2008年2月、2011年、2013年和2019年上半年出现4次乳腺手术SSI升高的现象,通过消除新辅助化疗带来的影响、完善手术操作、专项关注并人工负压引流等措施的落实,SSI发生率明显降低,差异均有统计学意义(P≤0.01),第四次增加人工负压引流频次,SSI发生率也得到有效控制。见表 2。

| 表 2 不同时期防控措施对乳腺手术SSI的影响 Table 2 Effect of prevention and control measures on SSI in breast surgery during different periods |

|

4次升高的SSI发生率(9.09%、5.39%、3.59%、1.90%)逐次呈现线性递减趋势,差异具有统计学意义(χ2=8.16,P=0.004)。

3 讨论 3.1 乳腺SSI发生率国内外报道差异较大本研究中,乳腺手术SSI发生率为1.64%,与国内文献[3-5]报道的感染率相近。国外相关文献[6-12]报道乳腺切除术SSI发生率为0.4%~18%,而且不同的手术种类,感染率不同。Olsen等[8]报道,无即刻重建的乳房切除术、种植体重建的乳房切除术和自体皮瓣重建的乳房切除术SSI发生率分别为3%~18%、0.4%~17%、1%~12%。在目前的研究中,采用人工假体联合乳房重建患者的SSI发生率高于传统的乳房手术和保乳手术患者。

3.2 乳腺SSI的防控需因时而异,抓准感染特点,找准原因本研究将12年监测的4 951例乳腺癌手术患者作为研究对象,对发生的4次SSI感染率升高时间段进行调查分析,每次围绕感染患者的特点,深入分析感染原因,采取针对性的防控措施,从而达到降低乳腺癌术后SSI发生率的效果。乳腺癌手术有其本身固有的特点,如手术范围大、创面大、引流时间长等,有其特有的危险因素,但诊疗技术在不断进步,手术患者个体差异也较大。会不断碰到新的问题,需要因时而异,及时完善防控措施,做到精准防控。本研究的防控要点主要表现在以下四个方面。

3.2.1 监测是医院感染防控的重要手段本研究经过十余年的防控历程,充分体现了监测的重要性。通过监测才可了解常态下的感染水平,尤其是目标性监测才可及时发现感染率的增高,并及时调查和进行防控;通过监测才可评价防控措施的效果,及时调整防控措施。另外,借助信息化手段,根据发热、抗菌药物使用、微生物培养阳性等指标预警,可大大节省人力。

3.2.2 需关注临床新疗法的应用本研究针对4次SSI发生率增高的现象采取了相应的防控措施,最初发现了新辅助化疗这种新疗法对患者的影响。研究[13]表明,乳腺手术SSI两个主要危险因素为术前化疗和立即乳腺重建,因此具有以上危险因素的患者应预防SSI的发生。新辅助疗法始于20世纪70年代,最初仅用于不可手术的局部晚期乳腺癌和炎性乳腺癌,并逐渐成为局部晚期乳腺癌的标准治疗[14]。本研究中2007年12月为第一批接受新辅助化疗患者进入手术期,感染率升高,与感染时间吻合,并第一时间发表了新辅助化疗与SSI关系的论文[15],对其他采取该疗法的医院具有很好的参考意义。通过文献检索[16-17],确定围手术期抗菌药物使用的指征,并针对WBC<2.0×109的患者使用免疫增强剂,取得了很好的效果。

3.2.3 找准关键点,防控关口前移2011年感染率再次升高,相关文献[4, 18]报道引流管与SSI感染密切相关。科室加强引流管的维护,包括:引流瓶改为每周更换;倾倒引流记录引流量时注意消毒操作,即用75%乙醇消毒引流瓶口;引流管侧面打孔促进引流。此次关注引流管维护,但效果并不是很理想,感染率并未降低,还有上升趋势。但引流问题仍是引发感染的高危因素,如何缩短引流时间,保证引流通畅,防止积液才是关键。通过完善手术操作,如尽量降低电刀对组织的损伤、优化加压包扎方式等,对缩短引流时间,防止积液至关重要,SSI发生率明显降低,说明找准防控关键点,将防控关口前移非常重要。

3.2.4 专项关注,改变细节2013年再次小幅上升,感染率为3.59%。与临床深入沟通后,作为专项工作,派出2名高年资医生把该问题作为工作中重要组成部分。对低年资住院医生、研究生进行培训,如何及时观察伤口、如何换药、如何及时发现问题并及时处理等。另外,考虑到乳腺癌术后坏死组织或脂肪组织容易堵塞引流管,主动改善引流方式即人工负压引流,促进组织流出,通畅引流,并根据患者特点,如肥胖患者增加人工负压引流的频次,所产生的效果形成长效机制,2014—2018年感染一直控制在较低水平(1%左右),说明细节的改变和专项专注的效力。

3.3 SSI防控是持续质量改进的过程在本研究防控历程中,先后经过控制新辅助化疗带来的影响、完善手术操作、专项关注、改善引流方式等,防控措施逐步深入和完善,即适合于所有患者的感染措施,一旦采取便会持续执行,不因感染临时控制后就终止,故每次感染率增高的幅度都在降低,4次感染率呈线性递减趋势,此为持续质量改进的效果,也是监测与管理的精髓。通过整个过程,最终将SSI防控工作转变为全员参与的常态工作,所有防控措施制度化,切实达到了将临床与感染监控人员的目标趋于一致。

| [1] |

吴在德, 吴肇汉. 外科学[M]. 6版. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 321-327.

|

| [2] |

中华人民共和国国家卫生健康委员会医政管理局. 关于印发医院感染诊断标准(试行)的通知[EB/OL]. (2001-11-07)[2020-10-02]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3593/200804/e19e4448378643a09913ccf2a055c79d.shtml.

|

| [3] |

伍燕萍, 黎金凤, 林燕平, 等. 乳腺手术后部位感染危险因子原因探讨[J]. 中国实用护理杂志, 2014, 30(z1): 68-69. |

| [4] |

曾邦伟, 战榕, 徐秀莉, 等. 非局麻乳房清洁切口手术部位感染多中心调查[J]. 中国感染控制杂志, 2015, 14(12): 811-813. DOI:10.3969/j.issn.1671-9638.2015.12.005 |

| [5] |

龚瑞娥, 吴安华, 冯丽, 等. 手术部位感染目标性监测效果评价[J]. 中国普通外科杂志, 2010, 19(5): 595-596. |

| [6] |

Di Taranto L, Pascolo M, Gentile G, et al. Surgical site infections in breast surgery: a descriptive study[J]. Prof Inferm, 2014, 67(1): 37-40. |

| [7] |

Palubicka A, Jaworski R, Wekwejt M, et al. Surgical site infection after breast surgery: a retrospective analysis of 5-year postoperative data from a single center in Poland[J]. Medicina (Kaunas), 2019, 55(9): 512. DOI:10.3390/medicina55090512 |

| [8] |

Olsen MA, Lefta M, Dietz JR, et al. Risk factors for surgical site infection after major breast operation[J]. J Am Coll Surg, 2008, 207(3): 326-335. DOI:10.1016/j.jamcollsurg.2008.04.021 |

| [9] |

de Blacam C, Ogunleye AA, Momoh AO, et al. High body mass index and smoking predict morbidity in breast cancer surgery: a multivariate analysis of 26, 988 patients from the national surgical quality improvement program database[J]. Ann Surg, 2012, 255(3): 551-555. DOI:10.1097/SLA.0b013e318246c294 |

| [10] |

Eck DL, Koonce SL, Goldberg RF, et al. Breast surgery outcomes as quality measures according to the NSQIP database[J]. Ann Surg Oncol, 2012, 19(10): 3212-3217. DOI:10.1245/s10434-012-2529-6 |

| [11] |

Davis GB, Peric M, Chan LS, et al. Identifying risk factors for surgical site infections in mastectomy patients using the National Surgical Quality Improvement Program database[J]. Am J Surg, 2013, 205(2): 194-199. DOI:10.1016/j.amjsurg.2012.05.007 |

| [12] |

Crawford CB, Clay JA, Seydel AS, et al. Surgical site infections in breast surgery: the use of preoperative antibiotics for elective, nonreconstructive procedures[J]. Int J Breast Can-cer, 2016, 2016: 1645192. |

| [13] |

Lefebvre D, Penel N, Deberles MF, et al. Incidence and surgical wound infection risk factors in breast cancer surgery[J]. Presse Med, 2000, 29(35): 1927-1932. |

| [14] |

王玉洁, 柳光宇. 乳腺癌新辅助化疗后腋窝淋巴结状态的评估[J]. 中国癌症杂志, 2015, 25(8): 629-634. |

| [15] |

Gao YX, Xu L, Ye JM, et al. Analysis of risk factors of surgical site infections in breast cancer[J]. Chin Med J (Engl), 2010, 123(5): 559-562. |

| [16] |

Penel N, Yazdanpanah Y, Chauvet MP, et al. Prevention of surgical site infection after breast cancer surgery by targeted prophylaxis antibiotic in patients at high risk of surgical site infection[J]. J Surg Oncol, 2007, 96(2): 124-129. DOI:10.1002/jso.20796 |

| [17] |

Gallagher M, Jones DJ, Bell-Syer SV. Prophylactic antibiotics to prevent surgical site infection after breast cancer surgery[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2019, 9(9). |

| [18] |

Felippe WA, Werneck GL, Santoro-Lopes G. Surgical site infection among women discharged with a drain in situ after breast cancer surgery[J]. World J Surg, 2007, 31(12): 2293-2299. DOI:10.1007/s00268-007-9248-3 |