2. 广西医科大学公共卫生学院 & 广西艾滋病防治研究重点实验室, 广西 南宁 530021;

3. 贵港市疾病预防控制中心党办, 广西 贵港 537100;

4. 贵港市疾病预防控制中心科研办, 广西 贵港 537100;

5. 贵港市疾病预防控制中心办公室, 广西 贵港 537100

2. School of Public Health, Guangxi Medical University & Guangxi Key Laboratory of AIDS Prevention and Treatment Research Institute, Nanning 530021, China;

3. Office of the Party Committee, Guigang Center for Disease Control and Prevention, Guigang 537100, China;

4. Scientific Research Office, Guigang Center for Disease Control and Prevention, Guigang 537100, China;

5. Office of Guigang Center for Disease Control and Prevention, Guigang 537100, China

艾滋病是一种具有严重社会危害性的慢性传染性疾病,自1981年全球首次发现艾滋病感染者以来[1],目前已成为国际上最突出的公共卫生问题之一。随着经济的快速发展,生活水平迅速提高,人们的预期寿命越来越长,老年人口不断增多,艾滋病的流行模式也逐渐发生转变。同时,抗逆转录病毒疗法的出现使得越来越多的人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者/艾滋病(AIDS,获得性免疫缺陷综合征)患者预期寿命接近于普通人,HIV/AIDS中老年患者日益增多[2]。2002年世界卫生组织(WHO)将年龄≥50岁的艾滋病患者称为老年HIV/AIDS[3]。研究[4]表明,截至2016年,全球约有570万老年HIV/AIDS,并预计到2020年将持续增长至约750万。艾滋病疫情监测数据[5-6]显示,近年来我国报告的老年HIV/AIDS数亦呈逐年上升的趋势。广西是我国艾滋病疫情的重灾区,该区每年新报告≥50岁HIV/AIDS患者数及构成比与国家的总体趋势一致,且其所占比率超过40%[7]。贵港市作为广西5个艾滋病高度流行区之一[8],从2010年起,贵港市每年新发现的老年HIV/AIDS病例占同期总报告人数的比率已超过50%[9]。因此,老年人群HIV感染状况不容乐观,逐渐成为艾滋病防治研究的焦点。我国学者对老年HIV/AIDS流行特征的报道较多,但针对该人群生存影响因素等方面的研究较少[10]。本研究对贵港市老年HIV/AIDS的资料进行生存分析,旨在找出可能影响其生存时间的危险因素,为该市针对老年人群的艾滋病防治制定措施提供参考。

1 对象与方法 1.1 研究对象数据来源于艾滋病综合防治信息系统,截至2017年12月31日贵港市报告的年龄≥50岁的HIV/AIDS病例,经筛查后共5 397例患者纳入研究。纳入标准:(1)现住址为贵港市;(2)病例类型为实验室确诊病例或临床诊断病例。排除标准:(1)审核标志为已删除卡;(2)随访状态为查无此人;(3)死亡原因无法判定。

1.2 研究方法采用回顾性队列研究,观察起点为确诊HIV/AIDS的时间,观察截止时间为2017年12月31日,观察终点为研究对象发生艾滋病相关死亡(包括艾滋病机会性感染、艾滋病相关性肿瘤、艾滋病相关特指和综合征所致死亡),截尾事件为观察期内研究对象发生艾滋病无关死亡(包括心脑血管疾病等其他疾病或吸毒过量、意外事故、自杀、抗病毒治疗药物副反应等非疾病原因导致的死亡)、失访,以及观察时间截止后研究对象仍存活,观察时间为确诊至出现结局事件(观察终点)及截尾事件所间隔的时间。

1.3 统计分析原始数据的筛选整理应用Excel 2010、SPSS 17.0软件进行统计分析,用寿命表法计算生存率,用Kaplan-Meier法绘制生存曲线,Log-Rank检验比较不同组别生存时间的差异及进行单因素分析,多因素分析采用Cox比例风险回归模型,P≤0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 基本情况5 397例老年HIV/AIDS患者中,年龄最大为95岁,平均年龄为(62.85±8.23)岁;男性4 018例(74.45%),女性1 379例(25.55%),男女性别比为2.91:1;汉族4 637例(85.92%),少数民族690例(12.78%),不详70例(1.30%);已婚有配偶3 979例(73.73%),离异或丧偶1 173例(21.73%),未婚203例(3.76%),不详42例(0.78%);农民4 621例(85.62%),家政、家务及待业257例(4.76%),其他/不详519例(9.62%);小学及以下3 906例(72.37%),初中1 131例(20.96%),高中及以上265例(4.91%),不详95例(1.76%)。

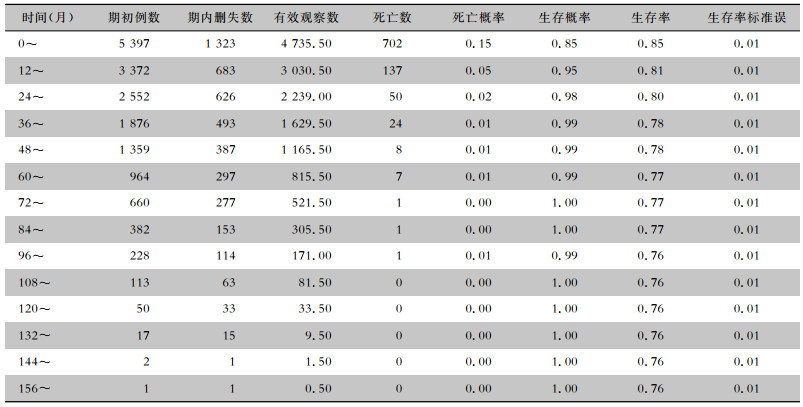

2.2 生存情况随访截止,失访29例(0.54%),死亡2 466例(45.69%),其中艾滋病相关死亡占37.75%(931/2 466)。累计观察164 122.77人月,艾滋病相关死亡率为5.67/1 000人月。5 397例患者生存时间0~164个月,平均生存时间为129.680个月(95%CI:127.513~131.846)。702例患者在确诊后12个月内发生艾滋病相关死亡,占结局事件的75.40%。确诊后第12、36、60、96个月的累积生存率分别为81%、78%、77%、76%,见表 1。

| 表 1 贵港市老年HIV/AIDS患者生存情况 Table 1 Survival status of elderly HIV/AIDS patients in Guigang City |

|

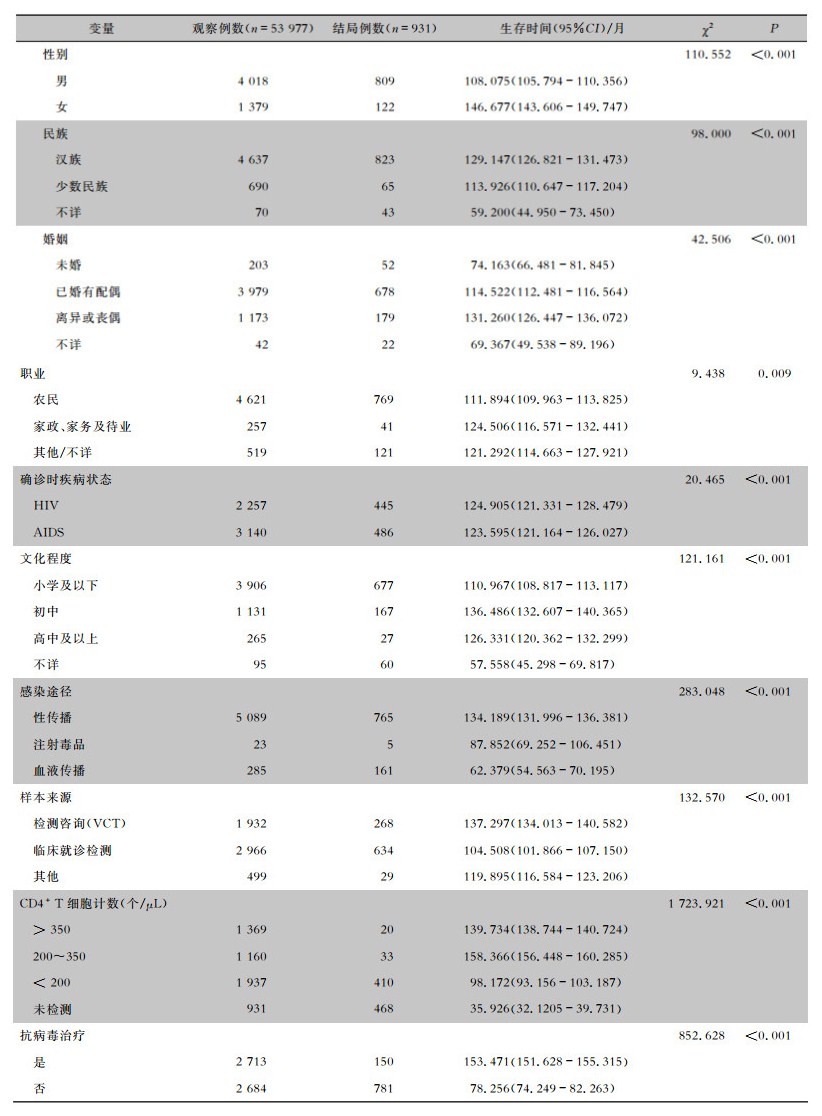

以表 2中的各变量为自变量,以生存时间及是否发生结局事件为因变量,使用Log-Rank检验比较各变量中不同组别生存时间的差异及单因素分析,结果显示,性别、民族、婚姻、职业、确诊时疾病状态、文化程度、感染途径、样本来源、CD4+T细胞计数及抗病毒治疗情况均可能是影响患者生存时间的因素(均P < 0.05),见表 2。

| 表 2 贵港市老年HIV/AIDS患者生存时间的单因素分析 Table 2 Univariate analysis on survival time of elderly HIV/AIDS patients in Guigang City |

|

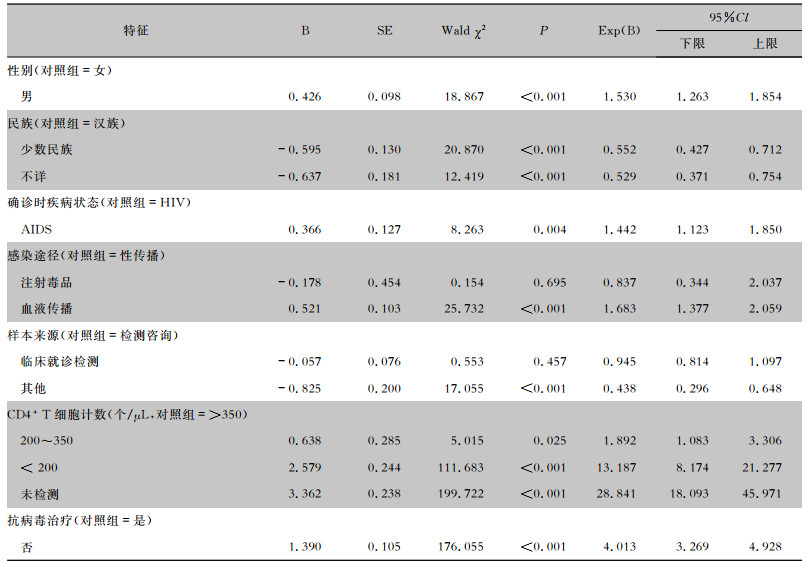

将单因素分析结果中有统计学意义的变量纳入Cox比例风险模型,采用forward stepwise (conditional LR)法进行多因素分析,纳入标准和剔除标准分别为0.05和0.1。结果显示,除了婚姻、职业和文化程度外,性别、民族、确诊时疾病状态、感染途径、标本来源、CD4+T细胞计数、抗病毒治疗情况7个因素对患者生存时间的影响差异均有统计学意义(均P < 0.05),见表 3。

| 表 3 贵港市老年HIV/AIDS患者生存时间的多因素Cox回归分析 Table 3 Multivariate Cox regression analysis on survival time of elderly HIV/AIDS patients in Guigang City |

|

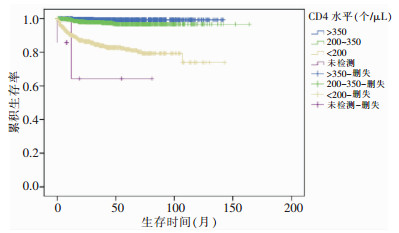

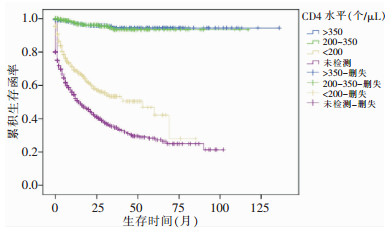

使用Kaplan-Meier法分别绘制不同基线CD4+T细胞水平在接受和未接受抗病毒治疗(ART)情况下的生存曲线,结果经Log-Rank检验差异有统计学意义(χ2= 649.491,P < 0.001),见图 1~2。

|

| 图 1 接受ART不同CD4+T水平患者的生存曲线 Figure 1 Survival curve of patients receiving ART and with different CD4+T cell levels |

|

| 图 2 未接受ART不同CD4+T水平患者的生存曲线 Figure 2 Survival curve of patients without receiving ART and with different CD4+T levels |

老龄化社会的进展及抗逆转录病毒疗法的出现,使艾滋病已成为一种广泛存在的慢性传染病,从而引发了该病与年龄相关的新挑战,打破了以往艾滋病与年轻人关系更密切的观念,艾滋病在老年人群中的流行程度同样不容忽视。另外,与年轻的艾滋病患者不同,老年HIV/AIDS除了面临与艾滋病相关的羞耻感之外,还要承受着与年龄有关的歧视压力,如行动不便、理解能力较差等[11]。因此,老年人群为艾滋病的重点防控对象,探索可能影响老年HIV/AIDS生存时间的因素,将有助于制定有效的预防干预措施提高该人群的生存质量,并减少艾滋病的传播。

本组调查数据显示,5 397例老年HIV/AIDS患者男女性别比例为2.91:1,其中HIV感染者、AIDS患者的男女比例分别为2.58:1、3.19:1,均低于2017年全国HIV感染者、AIDS患者性别比例[12],贵港市老年女性HIV/AIDS患者的构成比高于全国水平,但仍以男性为主。此外,该年龄组患病人群的特征以农民、汉族及低文化程度为主,已婚有配偶者所占比例最高,提示该人群存在潜在的婚内传播风险,也容易造成家庭内的二代传播隐患,故需加强对艾滋病患者的教育工作,提高感染者及患者及时将病情告知配偶及家人的意识,以便及早采取防治措施[13]。性接触传播是该人群最主要的感染途径,尤其是异性接触感染,与全国老年HIV/AIDS患者的流行特点一致[14]。研究[15]显示,老年人的性功能状态仍比较活跃,但是受各种生理、心理、家庭及社会因素的影响,尤其是老年男性,性需求难以从配偶中得到满足,从而促成多数老年人存在嫖娼等商业性行为的现象。因此,如要减少艾滋病在该人群的传播,应当着力做好相关知识的普及工作,丰富老年人的文化娱乐生活,帮助其正确认识和对待性生活,同时加强安全套的宣传和发放工作,加大商业性行为的打击力度[14]。

本组研究发现,贵港市≥50岁HIV/AIDS病患者第12、36、60、96个月的累积生存率远高于文献报道[16-17]的研究结果,但均低于广西百色市和柳州市[18-19]接受抗病毒治疗老年HIV/AIDS的生存率。造成这种差异可能与研究对象的选择有关。本研究的样本来源比较广泛,疾病预防控制机构、临床医疗机构和其他途径发现的患者均纳入研究,并且涵盖了所有疾病状态的患者,而文献报道[16-17]的研究样本全部来自医院或疾病状态为AIDS期的病例,其显著特征就是病程阶段较晚、疾病进展较快,生存状况较差。在百色市和柳州市的报道中,研究对象均是接受抗病毒治疗的患者,而本研究中约有半数的病例未进行抗病毒治疗,故本研究的生存率相对较低,也间接表明抗病毒治疗能降低老年HIV/AIDS的死亡风险。

多因素Cox回归分析结果显示,在影响贵港市老年HIV/AIDS患者生存时间的因素中,男性的死亡风险是女性的1.530倍(95%CI: 1.263~1.854),可能与男性更容易发生高危行为,接受检测及治疗的概率较小,治疗过程依从性较差,失访率较高等有关[20]。少数民族死亡风险是汉族的0.552倍(95%CI:0.427~0.712),与文献[21]报道不同。首次确诊时疾病状态即为AIDS患者的死亡风险是HIV感染者的1.442倍(95%CI:1.123~1.850),表明晚发现病例的死亡危险性高。

本组贵港市老年HIV/AIDS患者的感染途径主要为性接触感染,通过输血/血制品等血液途径感染的患者死亡风险是前者的1.683倍(95%CI:1.377~2.059),与国内相关研究[22]结果类似,提示相关部门在做好宣传教育,提高安全套使用率等工作的基础上,进一步通过加强献血前供血者健康征询,建立采供血机构与疾病预防控制机构的网络对接工作等途径降低输血传播HIV风险也是十分必要的[23]。

通过检测咨询途径发现的患者死亡风险与临床就诊检测发现者无差异,其原因可能是老年人机体老化,免疫功能下降,一旦感染容易发展为较严重的疾病以及出现各种并发症,并且该人群本身就极易发生各种老年性疾病,因而去临床就诊的频率相对更高,提高了HIV早期检测出来的可能性。目前在我国部分地区,临床医疗机构检出已经成为≥50岁HIV/AIDS最主要的发现方式[24]。本研究也显示,超过一半的病例是通过临床就诊检测发现的。扩大医疗机构的检测工作范畴,如在临床开展HIV常规检测,可成为避免老年HIV/AIDS晚发现的重要方法[25]。

HIV主要攻击人体内的CD4+T细胞,使免疫屏障功能被削弱甚至被摧毁,从而可导致各种致命性感染,所以CD4+T细胞有重要的免疫学指示作用。目前,虽然尚未有能完全治愈艾滋病的药物,但高效抗逆转录病毒疗法(HAART)能降低HIV/AIDS的死亡风险[26]。本研究显示,CD4+T水平越低,患者死亡风险越高;未接受ART的患者死亡风险是接受ART者的4.013倍(OR95%CI: 3.269~4.928),与抗病毒药物可以抑制HIV复制,恢复CD4+T水平,提高机体免疫功能有关,但是对于CD4+T细胞基数低的患者,抗病毒治疗也只能小幅度增加CD4+T细胞并使其维持在较低水平,而基数高者,CD4+T细胞则可以始终维持在较高水平[27]。因此,降低患者的死亡风险,延长其生存时间,不仅需要尽早发现患者,同时还需要及时监测CD4+T细胞情况,并在高基数水平下就启动并维持抗病毒治疗。

综上所述,贵港市老年HIV/AIDS生存时间受多种因素的影响。因此,应结合该人群的特点,采取有针对性的综合防治措施,如通过加大相关知识的宣传力度,制定有针对性的宣传材料,提高宣传教育的有效性,增强该人群的自我保护意识,促进健康观念的形成;运用多种检测策略,扩大检测范围,提高检测的可及性以及服务的规范性;加大商业性行为打击力度,加强社会支持等方式,降低其死亡危险性,延长生存时效,提高生存质量。

| [1] |

Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, et al. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS)[J]. Science, 1983, 220(4599): 868-871. |

| [2] |

谢颖倩, 李艳, 付笑冰, 等. 广东省2011-2016年新报告老年艾滋病病毒感染者/艾滋病患者流行病学分析[J]. 华南预防医学, 2018, 44(3): 238-242. |

| [3] |

WHO. Impact of AIDS on older people in Africa Zimbabwe case study[R]. 2002, 12.

|

| [4] |

Autenrieth CS, Beck EJ, Stelzle D, et al. Global and regional trends of people living with HIV aged 50 and over:estimates and projections for 2000-2020[J]. PLoS One, 2018, 13(11): e0207005. |

| [5] |

沈俐, 薛渊, 刘晓霞, 等. 2012年-2016年镇江市50岁以上人群艾滋病流行特征分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2017, 27(18): 2699-2700, 2704. |

| [6] |

王丽艳, 秦倩倩, 葛琳, 等. 我国50岁及以上艾滋病病毒感染者/艾滋病患者特征分析[J]. 中华流行病学杂志, 2016, 37(2): 222-226. |

| [7] |

孟琴, 沈智勇, 刘玄华, 等. 广西2008-2016年≥ 50岁HIV/AIDS病人的特征分析[J]. 中国艾滋病性病, 2018, 24(4): 341-344. |

| [8] |

林愈凤, 龙冰霜. 2010-2014年广西贵港市暗娼人群艾滋病哨点监测结果[J]. 职业与健康, 2016, 32(17): 2398-2402. |

| [9] |

覃春伟, 李晓华, 覃雄林, 等. 贵港市1996-2013年50岁以上HIV/AIDS病例流行病学特征分析[J]. 应用预防医学, 2014, 20(6): 355-358. |

| [10] |

李玉伶, 王浪, 庞晓丽, 等. 我国老年人艾滋病防治文献计量学分析[J]. 职业与健康, 2018, 34(5): 693-697. |

| [11] |

Xu Y, Lin X, Chen S, et al. Ageism, resilience, coping, family support, and quality of life among older people living with HIV/AIDS in Nanning, China[J]. Glob Public Health, 2018, 13(5): 612-625. |

| [12] |

中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心性病控制中心. 2017年12月全国艾滋病性病疫情[J]. 中国艾滋病性病, 2018(2): 111. |

| [13] |

邓星超, 李健龙, 秦忠营, 等. 1996-2005年贵港市艾滋病流行趋势分析[J]. 应用预防医学, 2006, 12(3): 173-174. |

| [14] |

阮叶, 熊杨, 王红红. 中国老年人类免疫缺陷病毒/获得性免疫缺陷综合征患者流行特点及心理状态[J]. 中国老年学杂志, 2015, 35(7): 2010-2012. |

| [15] |

肖惠算. 老年人应如何正确对待性生活[J]. 保健与生活, 2018(3): 52. |

| [16] |

叶晟, 吴波, 徐仕武. 110例≥ 50岁老年AIDS病人的生存时间及影响因素分析[J]. 中国艾滋病性病, 2014, 20(8): 571-573, 579. |

| [17] |

梁飞立, 何艳英, 黄绍标, 等. 老年艾滋病抗病毒治疗六年生存情况及其影响因素分析[J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2012, 6(20): 6494-6496. |

| [18] |

陈坚, 柳智豪, 梁旭, 等. 百色市2006-2013年接受抗病毒治疗老年艾滋病患者的生存分析[J]. 应用预防医学, 2015, 21(1): 21-23. |

| [19] |

覃彦香, 黎明强, 冯献湘, 等. 广西柳州市接受抗病毒治疗的老年HIV/AIDS生存分析[J]. 中华疾病控制杂志, 2015, 19(12): 1208-1210, 1259. |

| [20] |

Dovel K, Yeatman S, Watkins S, et al. Men's heightened risk of AIDS-related death:the legacy of gendered HIV testing and treatment strategies[J]. AIDS, 2015, 29(10): 1123-1125. |

| [21] |

Li M, Tang WM, Bu K, et al. Mortality among people living with HIV and AIDS in China:implications for enhancing linkage[J]. Sci Rep, 2016, 6: 28005. |

| [22] |

汤后林, 李健, 韩晶, 等. 2010年全国新报告HIV感染者/AIDS病例生存时间及其相关因素分析[J]. 中华流行病学杂志, 2017, 38(5): 656-660. |

| [23] |

李仲平, 梁浩坚, 王淏, 等. 2007-2016年广州地区抗-HIV阳性无偿献血者人群特征分析[J]. 中国输血杂志, 2017, 30(11): 1270-1274. |

| [24] |

高良敏, 付金翠, 李世福, 等. 50岁以上人群HIV流行特征与相关危险因素的系统性分析[J]. 皮肤病与性病, 2016, 38(1): 36-42. |

| [25] |

葛宪民, 唐振柱, 朱秋映, 等. 广西2010-2015年艾滋病流行特征及趋势分析[J]. 中国艾滋病性病, 2017, 23(1): 40-43. |

| [26] |

张娜, 朱晓艳, 王国永, 等. 山东省抗病毒治疗HIV/AIDS生存状况及影响因素分析[J]. 中华流行病学杂志, 2019, 40(1): 74-78. |

| [27] |

Song A, Zhou X, Chen P, et al. Variation of CD4+T cell number at different baseline cell immunity levels after initiation of HARRT among HIV/AIDS patients[J]. J Public Health Prevent Med, 2017, 28(4): 25-28. |