2. 南方医科大学附属小榄医院新生儿科, 广东 中山 528415

2. Neonatal Department, Xiaolan Hospital, Southern Medical University, Zhongshan 528415, China

近年来,新生儿B族链球菌(group B streptococcus, GBS)感染的相关研究逐年增多[1-2],尤其关于新生儿GBS脑膜炎或败血症病例报道越来越受到关注[3-5]。研究[6-7]表明,GBS母亲筛查阳性者其新生儿GBS带菌率高于母亲筛查阴性者,新生儿筛查GBS阳性者其肺炎、上呼吸道感染率高于新生儿筛查阴性者,然而孕母GBS筛查阴性新生儿发生GBS脑膜炎或败血症的报道尚较少见,实验室药敏试验结果显示青霉素类抗生素尚敏感,但临床治疗效果有差异。

2014年6月—2016年10月某院共出生24 237例新生儿,其母亲筛查GBS阳性者2 135例,GBS携带率8.81%。新生儿未行常规筛查,仅对新生儿因考虑感染转入新生儿科治疗者常规行血培养检查,发现10例新生儿其母亲孕晚期筛查GBS阴性,但其在新生儿期发生GBS引起的败血症甚至合并脑膜炎。为了解其感染原因、临床特点及预后,本研究收集该10例新生儿及其孕母的临床资料进行回顾性分析。

1 资料与方法 1.1 研究资料收集2014年6月—2016年10月在中山市小榄人民医院新生儿科收治的10例母亲GBS筛查阴性,但新生儿发生GBS败血症或合并脑膜炎新生儿的临床资料。回顾性分析10例新生儿及其母亲的病历资料,包括母亲的检查情况与合并症,新生儿的发病时间、一般情况、临床表现、辅助检查、抗菌药物治疗方案及随访情况等。

1.2 诊断标准GBS败血症合并脑膜炎诊断标准参照第7版《实用新生儿学》:(1)具有败血症和化脓性脑膜炎脑脊液改变;(2)具有败血症和化脓性脑膜炎的临床表现;(3)双份血培养和/或脑脊液培养出无乳链球菌。

1.3 孕妇GBS检测方法对孕35~37周产检孕妇进行GBS标本采集,先拭去外阴分泌物,第1根无菌拭子于阴道下1/3处旋转1周采集阴道分泌物,再同一拭子插入孕妇肛门,在肛门括约肌上方约2~3 cm处轻轻旋转采集直肠分泌物。标本均立即按照珠海华澳生物科技有限公司提供的链球菌(A、B族)鉴定卡说明书进行检测。新生儿血常规、脑脊液常规检测采用西斯美康全自动血球分析仪,生化检查采用罗氏C702全自动分析仪检测。

1.4 病历收集方法通过利用数据挖掘技术中的联机分处理等功能,提取2014年6月—2016年10月医院病案管理系统新生儿科出院病案首页中微生物培养出GBS,并主要诊断为新生儿GBS败血症或合并脑膜炎的10例病例,同时追踪产妇住院产检及分娩资料进行分析。

1.5 数据分析文中计量资料采用x±s表示。

2 结果 2.1 病例基本情况10例新生儿中,7例诊断为败血症合并脑膜炎,另外3例无脑膜炎表现,仅血培养出GBS,诊断为GBS败血症。7例败血症并化脓性脑膜炎新生儿的双份血培养均培养出GBS,其中有1例脑脊液培养出GBS。10例新生儿中男性6例,女性4例;发病时间平均(77.6±125.79)h,早发型(出生48 h内发病)7例,晚发型(出生3 d后发病)3例;早产儿3例,足月儿7例,出生时孕周平均(37.2±3.26)W;出生体重平均为(2.9±0.74)kg;顺产及剖宫产各5例,其中1例胎膜早破因临产后头盆不称剖宫产。分娩前母亲均身体健康,1例因胎膜早破入院,母亲孕期均常规于35~37周行GBS筛查[8],该10例新生儿母亲孕期GBS筛查均阴性,因此临产前均未使用抗菌药物治疗。10例新生儿起病时临床症状及体征包括:3例发热,3例拒乳,5例呻吟,1例抽搐,1例出生后肺出血24 h后死亡。

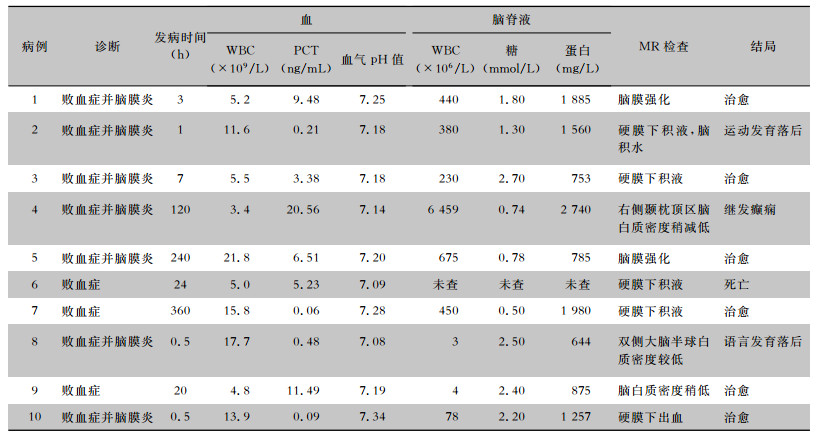

2.2 实验室检查该10例新生儿外周血白细胞计数(WBC)平均为(10.7±6.55)×109/L。降钙素原(PCT)检查结果平均为(13.33±27.05)ng/mL。外周血pH值平均为7.19±0.08,所有新生儿外周血乳酸脱氢酶均明显升高,其数值平均为(311.5±227.3)mmol/L。除1例新生儿短期内死亡外所有患儿脑脊液潘氏试验均为阳性,氯化物均降低。见表 1。

| 表 1 10例GBS败血症或合并脑膜炎新生儿发病时间、实验室检查结果及预后 Table 1 Disease onset time, laboratory examination results, and prognosis of 10 newborns with GBS septicemia or combined with meningitis |

|

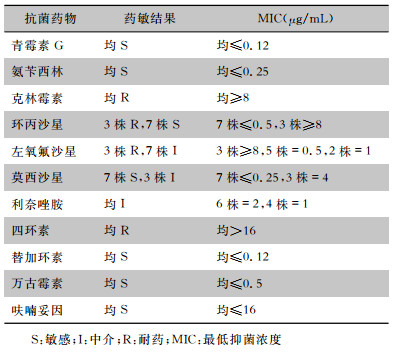

分离培养出的GBS菌株药敏结果见表 2,10株GBS对氨苄西林、万古霉素、呋喃妥因、替加环素、青霉素均敏感,对克林霉素、四环素均耐药,对左氧氟沙星、环丙沙星均有3株耐药。

| 表 2 10株GBS对常用抗菌药物的药敏结果 Table 2 Antimicrobial susceptibility testing results of 10 GBS strains to commonly used antimicrobial agents |

|

新生儿GBS感染发病时常以败血症为首发表现,病程初期一般多选用亚胺培南进行抗感染治疗,待血或脑脊液培养报告阳性球菌,并复查血及脑脊液指标,根据临床表现、药敏及实验室检查结果调整治疗方案。5例患者单用亚胺培南,2例联用美罗培南+青霉素,1例联用亚胺培南+阿莫西林/舒巴坦,1例单用阿莫西林/舒巴坦,1例联用哌拉西林/舒巴坦+青霉素。治疗过程中,新生儿外周血WBC、PCT迅速恢复正常,脑脊液WBC先恢复正常,脑脊液蛋白恢复慢,其后的治疗过程依据临床经验调整抗感染治疗方案,复查血、脑脊液培养,恢复正常后痊愈出院。

2.5 预后及随访情况临床治疗中亚胺培南、美罗培南治疗GBS所致的严重感染效果理想。7例治愈出院,1例出生24 h肺出血休克死亡,2例分别治疗11 d及14 d好转自动出院。自动出院新生儿出院时外周血各项指标均恢复正常,出院1个月内随访脑脊液检查结果恢复正常。1例新生儿22月龄时随访语言发育落后,1例23月龄时运动发育落后,MRI显示累及少许脑实质,其余7例新生儿发育同同龄儿。

3 讨论新生儿GBS感染引起的败血症合并脑膜炎报道[9-10]逐渐增多,而母亲GBS筛查阴性新生儿发生GBS感染报道较少,国内不少专家已对孕期GBS筛查有所重视,但仍尚无依据我国国情的孕期GBS筛查诊疗规范。

本研究中10例母亲GBS筛查阴性,新生儿发生严重GBS感染,分析原因有以下几点:(1)使用的筛查方案为胶体金层析技术,该方法的优点是简便迅速,而敏感性和特异性偏低,容易出现假阴性结果,GBC菌量较少时难以检测出阳性结果,有漏筛风险。(2)孕妇筛查时间为孕35~37周,而分娩时间可能与筛查时间间隔1~3周,若孕35~37周时筛查阴性,筛查至分娩期间孕妇发生GBS携带而未行抗感染治疗,则可能显示为母亲GBS筛查阴性但新生儿发生GBS感染。(3)新生儿早发型GBS感染是指新生儿出生后通常1周内甚至更短时间发病,而迟发型GBS感染指出生后1周~1个月发病[11],本文中7例早发型发生时间均在出生后24 h内,另外3例均在出生5 d后发病,而早发型感染途径主要为垂直传播,出生3 d后发生GBS感染的多为医院感染所致[12]。新生儿GBS感染80%由母亲产道获得,孕期或分娩时使用抗菌药物是防止新生儿GBS感染的有效举措,但仅预防部分早发GBS感染,而未减少晚发感染。GBS的感染机制大致包括:GBS黏附于内皮细胞、穿过宿主细胞屏障、逃避免疫清除、引起机体炎症反应等关键步骤。新生儿由于吸入带有GBS的羊水或阴道内液体,GBS首先侵入新生儿肺部,破坏内皮细胞诱发肺出血以及大量蛋白渗出,并由此进入血流到达其他组织和器官[13]。已有研究[14]表明,在孕35~37周GBS阳性的孕妇中,有17%~25%的产妇在分娩时会出现GBS阴性,而孕35~37周GBS阴性的孕妇大约5%~7%在分娩时GBS阳性。本研究中母亲GBS筛查阴性,新生儿发生GBS感染,一方面考虑是由于筛查方法本身虽然快速简便,但漏筛率高;另外一方面考虑筛查时间与分娩时间不同,孕35周筛查时阴性,但孕40周分娩时有可能阳性。晚孕期开展GBS筛查的方法有GBS培养法、抗原检测、PCR检测,其中最为敏感和特异的为PCR检测法[15-16]。GBS对妊娠妇女而言影响较大的感染部位是宫颈、阴道、直肠、肛门和泌尿道,但因其独特的多糖、蛋白等结构能侵入人体上皮细胞、肺的内皮细胞等特性[17],不排除在人体局部表皮短暂定植可能,即不排除母乳喂养时母亲乳头表皮局部存在GBS或者乳头皲裂哺乳时导致新生儿吸入消化道或呼吸道造成的GBS感染等水平传播甚至医院感染的情况存在,但不推荐因此而拒绝母乳喂养。

GBS为条件致病菌,新生儿、早产儿发生感染可导致严重不良结局,现不少专家已开始重视其感染病因及治疗[18-19],就目前诊疗水平,推荐使用有较高敏感度、特异性并耗时较血培养短的PCR筛查方法作为筛查手段。PCR筛查时限需4 ~12 h不等,若能临产前获得母亲阴道GBS携带或感染的依据,可减少孕妇抗菌药物使用的同时避免新生儿GBS的感染,同时因GBS对青霉素类、β-内酰胺类、氨苄西林、万古霉素类尚敏感,抗感染方案可适当降低抗菌药物等级,必要时联合用药,减少不必要的新生儿过早发生高级别抗菌药物耐药问题。现阶段依据各地区经济卫生条件建立健全妊娠期GBS筛查诊疗规范,对减少新生儿无乳链球菌感染引起的败血症、脑膜炎具有一定的社会效益。

| [1] |

朱煜, 阚清, 周晓玉. 新生儿B组链球菌感染的危险因素及预防[J]. 中国新生儿科杂志, 2016, 31(3): 231-234. DOI:10.3969/j.issn.1673-6710.2016.03.017 |

| [2] |

陈红波, 孟祥莲, 王谢桐. 围生期B族链球菌感染的研究现状[J]. 现代妇产科进展, 2015, 24(2): 149-151. |

| [3] |

戴怡蘅, 曾立军, 高平明. 新生儿B族链球菌败血症16例临床分析[J]. 中国新生儿科杂志, 2012, 27(1): 44-46. DOI:10.3969/j.issn.1673-6710.2012.01.017 |

| [4] |

Michael Wessels, 蒋佩茹, 曹云. 围生期新生儿B族链球菌感染[J]. 中国循证儿科杂志, 2011, 6(4): 241-244. DOI:10.3969/j.issn.1673-5501.2011.04.001 |

| [5] |

王海东, 王爱华, 尹立琴, 等. 新生儿血清B族链球菌表面蛋白SCPB抗体检测[J]. 临床儿科杂志, 2010, 28(3): 233-236. DOI:10.3969/j.issn.1000-3606.2010.03.009 |

| [6] |

孙丹华, 李宣, 杨翠芳, 等. 妊娠晚期B族链球菌带菌状况分析及其对妊娠结局的影响[J]. 中国综合临床, 2014, 30(7): 764-767. DOI:10.3760/cma.j.issn.1008-6315.2014.07.034 |

| [7] |

张梅娟, 卢洪萍, 袁天明. 妊娠晚期B族溶血性链球菌带菌状况对产妇和新生儿的影响[J]. 中国新生儿科杂志, 2017, 32(5): 365-367. DOI:10.3760/cma.j.issn.2096-2932.2017.05.010 |

| [8] |

陈学兵, 王沛. 孕妇生殖道B群链球菌快速诊断方法探讨[J]. 中华医院感染学杂志, 2010, 20(3): 443-444. |

| [9] |

侯海静. 无乳链球菌感染致新生儿化脓性脑膜炎、败血症1例[J]. 温州医科大学学报, 2016, 46(11): 856-857. DOI:10.3969/j.issn.2095-9400.2016.11.017 |

| [10] |

陈丽, 吴本清, 程涵蓉, 等. 新生儿B族链球菌败血症合并化脓性脑膜炎五例临床分析[J]. 中国全科医学, 2013, 16(8B): 2750-2752. |

| [11] |

Edmond KM, Kortsalioudaki C, Scott S, et al. Group B streptococcal disease in infants aged younger than 3 months:systematic review and meta-analysis[J]. Lancet, 2012, 379(9815): 547-566. DOI:10.1016/S0140-6736(11)61651-6 |

| [12] |

潘千, 余加林. 新生儿早发型B组链球菌感染的预防和管理[J]. 儿科药学杂志, 2016, 22(11): 48-52. |

| [13] |

王爱华, 沈叙庄. 新生儿B族链球菌感染分子机制研究进展[J]. 国际儿科学杂志, 2008, 35(2): 134-136. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4408.2008.02.013 |

| [14] |

Hughes RG, Brocklehurst P, Steer PJ, et al. Stenson BM on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Prevention of early-onset neonatal group B streptococcal disease[S]. Green-top Guideline, 2017, 124: 280-305.

|

| [15] |

Baker CJ, Byington CL, Polin RA, et al. Policy statement-recommendations for the prevention of perinatal group B streptococcal(GBS) disease[J]. Pediatrics, 2011, 128(3): 611-616. |

| [16] |

何国才, 白清, 李高. 妊娠晚期孕妇B族链球菌感染的研究状况[J]. 医学综述, 2012, 18(14): 2255-2257. |

| [17] |

沈定树, 周雪艳. 无乳链球菌的研究进展[J]. 中国微生态学杂志, 2008, 20(5): 518-519. DOI:10.3969/j.issn.1005-376X.2008.05.040 |

| [18] |

苏锦珍, 吴本清. 新生儿溶血链球菌感染的流行病学与病因学进展[J]. 广东医学, 2016, 37(16): 2505-2507. |

| [19] |

申阿东, 张桂荣, 杨永弘. 新生儿B族链球菌感染发病机制及治疗[J]. 实用儿科临床杂志, 1996, 11(6): 360-361. |